La storia dei coworking inizia nel 2005, a San Francisco, per iniziativa di Brad Neuberg, spinto sostanzialmente dalla voglia di libertà e indipendenza del lavoro da freelance, e contemporaneamente dal desiderio di quel supporto e senso di appartenenza che si hanno nel caso di lavoro in team. Questo tipo di soluzioni si è poi evoluto, assumendo svariati format, e rispondendo a molteplici esigenze non sempre coerenti. Quello che sicuramente un coworking non dovrebbe essere (e invece questa è la realtà in moltissimi casi), è un immobile adibito ad uffici in affitto.

La storia dei coworking inizia nel 2005, a San Francisco, per iniziativa di Brad Neuberg, spinto sostanzialmente dalla voglia di libertà e indipendenza del lavoro da freelance, e contemporaneamente dal desiderio di quel supporto e senso di appartenenza che si hanno nel caso di lavoro in team. Questo tipo di soluzioni si è poi evoluto, assumendo svariati format, e rispondendo a molteplici esigenze non sempre coerenti. Quello che sicuramente un coworking non dovrebbe essere (e invece questa è la realtà in moltissimi casi), è un immobile adibito ad uffici in affitto.La componente "social" del coworking, infatti, lo caratterizza in modo distintivo, e ne rappresenta un fattore critico di successo primario. La parola "social" riferisce qui al ripensamento delle modalità lavorative in atto da anni, sotto la spinta della diffusione di internet e dei social network in particolare, e più recentemente sulle implicazioni culturali, comportamentali e professionali, che queste tecnologie hanno indotto, su lavoratori freelance, impiegati in trasferta, e ora su intere organizzazioni. Il tema dunque, è quello delle "persone al centro" del lavoro, di promuovere l'espressione del loro potenziale, di facilitare le relazioni e sostenere il valore che si genera attraverso queste. Un simpatico video esplicativo qui.

Il fenomeno sta raggiungendo un grande successo su scala mondiale: ormai anche in Italia se ne contano circa 300 (fonte MyCowo, dati dell'anno scorso), contro i 1200 in europa, e i 2500 nel mondo (fonte Coworking Europe). Sono quindi numerose anche le ricerche che tentano di catturarne le caratteristiche peculiari. Da queste risulta che le persone che frequentano i coworking, stanno proprio meglio, ricavano maggiore soddisfazione dal proprio lavoro, lo svolgono quindi con maggiore produttività, e ne ricavano perfino un maggiore profitto.

Il fenomeno sta raggiungendo un grande successo su scala mondiale: ormai anche in Italia se ne contano circa 300 (fonte MyCowo, dati dell'anno scorso), contro i 1200 in europa, e i 2500 nel mondo (fonte Coworking Europe). Sono quindi numerose anche le ricerche che tentano di catturarne le caratteristiche peculiari. Da queste risulta che le persone che frequentano i coworking, stanno proprio meglio, ricavano maggiore soddisfazione dal proprio lavoro, lo svolgono quindi con maggiore produttività, e ne ricavano perfino un maggiore profitto.  Questo si spiega in diversi modi. Con la maggiore enfasi sulla propria identità professionale, in un contesto che fornisce molte occasioni di confronto e sinergia, nella diversità, senza il clima di competizione e di esclusione, che si respira negli uffici aziendali, anche se openspace. Inoltre in questi contesti la "disponibilità alla condivisione" è ovviamente un principio fondamentale, che si traduce in maggiori possibilità di essere aiutati e sostenuti nelle difficoltà di ogni genere: dall'accesso a risorse comuni allo ricerca di soci e lo sviluppo di partnership, dal punto di appoggio in trasferta allo scambio di utili informazioni e buoni consigli. Altra possibile spiegazione è la massima libertà con cui il professionista può disporre della propria postazione di lavoro: non ci sono orari, non ci sono controlli. Perché non lavorare da casa, allora? Come già accennato, sono disponibili in questo caso facilities tipiche di un ufficio organizzato, e la possibilità di confronto con gli altri, che funge da stimolo all'impegno e alla concentrazione. E in ultimo, ma non per importanza, c'è il senso di community (ci dovrebbe essere), che si crea tra i membri di un cowo: li fidelizza e li motiva. Soprattutto se la gestione del cowo prevede opportune iniziative che rafforzano i valori in cui si riconosce la community, e moltiplicano le occasioni di incontro, facilitando l'inserimento dei nuovi iscritti, e favorendo la creazione di sinergie. Senza sconfinare d'altra parte, nelle forzature da villaggio turistico organizzato.

Questo si spiega in diversi modi. Con la maggiore enfasi sulla propria identità professionale, in un contesto che fornisce molte occasioni di confronto e sinergia, nella diversità, senza il clima di competizione e di esclusione, che si respira negli uffici aziendali, anche se openspace. Inoltre in questi contesti la "disponibilità alla condivisione" è ovviamente un principio fondamentale, che si traduce in maggiori possibilità di essere aiutati e sostenuti nelle difficoltà di ogni genere: dall'accesso a risorse comuni allo ricerca di soci e lo sviluppo di partnership, dal punto di appoggio in trasferta allo scambio di utili informazioni e buoni consigli. Altra possibile spiegazione è la massima libertà con cui il professionista può disporre della propria postazione di lavoro: non ci sono orari, non ci sono controlli. Perché non lavorare da casa, allora? Come già accennato, sono disponibili in questo caso facilities tipiche di un ufficio organizzato, e la possibilità di confronto con gli altri, che funge da stimolo all'impegno e alla concentrazione. E in ultimo, ma non per importanza, c'è il senso di community (ci dovrebbe essere), che si crea tra i membri di un cowo: li fidelizza e li motiva. Soprattutto se la gestione del cowo prevede opportune iniziative che rafforzano i valori in cui si riconosce la community, e moltiplicano le occasioni di incontro, facilitando l'inserimento dei nuovi iscritti, e favorendo la creazione di sinergie. Senza sconfinare d'altra parte, nelle forzature da villaggio turistico organizzato. Se l'organizzazione del coworking si ispira ai principi del "Coworking Manifesto", un documento pubblico sottoscritto da più di 1,800 referenti di iniziative di questo genere nel mondo, allora la "social mission" è ancora più chiara e precisa: favorire lo sviluppo di una community; promuovere la collaborazione; creare occasioni di apprendimento; predisporre un ambiente fertile per l'innovazione; puntare alla sostenibilità del cowo e dei suoi membri. Il riferimento per gli aderenti a questa filosofia è la Global Coworking UnConference: si tratta di un evento itinerante, e le prossime tappe sono Shanghai, Brasile e poi USA. Esiste anche un'analoga iniziativa tutta europea, la Coworking Europe Conference, che si svolge annualmente dal 2011, quest'anno si terrà a Milano, all'ex-Ansaldo, l'11-13 Novembre prossimi, e prevede la partecipazione di 400 tra imprenditori, professionisti, manager del settore pubblico, e operatori del terzo settore.

Se l'organizzazione del coworking si ispira ai principi del "Coworking Manifesto", un documento pubblico sottoscritto da più di 1,800 referenti di iniziative di questo genere nel mondo, allora la "social mission" è ancora più chiara e precisa: favorire lo sviluppo di una community; promuovere la collaborazione; creare occasioni di apprendimento; predisporre un ambiente fertile per l'innovazione; puntare alla sostenibilità del cowo e dei suoi membri. Il riferimento per gli aderenti a questa filosofia è la Global Coworking UnConference: si tratta di un evento itinerante, e le prossime tappe sono Shanghai, Brasile e poi USA. Esiste anche un'analoga iniziativa tutta europea, la Coworking Europe Conference, che si svolge annualmente dal 2011, quest'anno si terrà a Milano, all'ex-Ansaldo, l'11-13 Novembre prossimi, e prevede la partecipazione di 400 tra imprenditori, professionisti, manager del settore pubblico, e operatori del terzo settore. Infatti la capacità di questo format, di favorire benessere tra i professionisti, la loro interazione e collaborazione, e in ultimo la creatività e l'innovazione, ha reso il coworking uno strumento interessante anche all'interno delle imprese, della pubblica amministrazione e delle associazioni e iniziative no profit. Nelle aziende, la sua funzione principale consiste nel favorire una salutare destrutturazione del rapporto tra l'azienda e i dipendenti, e tra i dipendenti stessi. Per poi rendere eventualmente possibile una ristrutturazione libera e dal basso. Viene cioè inserito nei programmi che hanno come obiettivo una migrazione verso un'organizzazione aziendale più liquida ("social"), quindi connessa, flessibile e adattativa, e profondamente incline all'innovazione. Programmi che puntano a far emergere doti di "intrapreneur" nei propri dipendenti, essendo questo uno degli skill più richiesti al giorno d'oggi. Nel caso della P.A., la sua funzione è quella di favorire l'avvicinamento tra istituzioni e cittadini, e quindi la possibilità di ascoltare e comprendere meglio le loro istanze. Nelle imprese sociali, il principale vantaggio consiste nel coinvolgimento degli attori dell'ecosistema di riferimento, e nel sostegno ad iniziative trasversali.

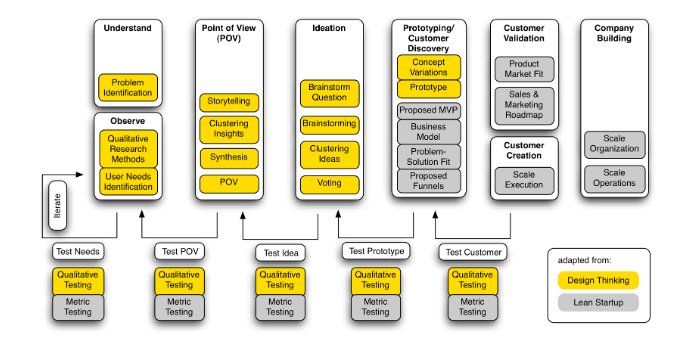

Infatti la capacità di questo format, di favorire benessere tra i professionisti, la loro interazione e collaborazione, e in ultimo la creatività e l'innovazione, ha reso il coworking uno strumento interessante anche all'interno delle imprese, della pubblica amministrazione e delle associazioni e iniziative no profit. Nelle aziende, la sua funzione principale consiste nel favorire una salutare destrutturazione del rapporto tra l'azienda e i dipendenti, e tra i dipendenti stessi. Per poi rendere eventualmente possibile una ristrutturazione libera e dal basso. Viene cioè inserito nei programmi che hanno come obiettivo una migrazione verso un'organizzazione aziendale più liquida ("social"), quindi connessa, flessibile e adattativa, e profondamente incline all'innovazione. Programmi che puntano a far emergere doti di "intrapreneur" nei propri dipendenti, essendo questo uno degli skill più richiesti al giorno d'oggi. Nel caso della P.A., la sua funzione è quella di favorire l'avvicinamento tra istituzioni e cittadini, e quindi la possibilità di ascoltare e comprendere meglio le loro istanze. Nelle imprese sociali, il principale vantaggio consiste nel coinvolgimento degli attori dell'ecosistema di riferimento, e nel sostegno ad iniziative trasversali. In sintesi il coworking può essere una soluzione utile da considerare per il mobility management; nello sviluppo di nuova impresa; come tassello nella gestione dell'innovazione; come laboratorio per lo sviluppo di tecnologie digitali; come strumento di aiuto nella gestione di risorse umane; come componente di iniziative per la riqualificazione territoriale, sia in aree urbane che rurali; etc. D'altra parte, se le ragioni per avviare un coworking sono così numerose e ad alto potenziale, lo startup di una simile iniziativa non deve essere sottovalutato. A renderlo complesso sono proprio le componenti "people" e "purpose": ovvero l'identificazione e la trasmissione dei valori di riferimento, e le molteplici possibilità di trasferire valore ai partecipanti, per poi raggiungere anche un adeguato equilibrio economico. E' qundi raccomandato un approccio secondo il metodo "lean startup", da integrare in questo caso con il "value proposition design", una tecnica spiegata da Alex Osterwalder, nel suo ultimo libro omonimo (2014), e che completa il "lean startup" con elementi propri del "design thinking", la metodologia di riferimento per il service design. I fattori di successo sono legati al livello di adesione dei partecipanti al sistema di valori, siano essi di indirizzo che pratici; alla capacità di relazione con i partecipanti e gli stakeholder coinvolti; quindi alla comunicazione, e ad aspetti gestionali e di sviluppo di partnership. In definitiva critico è assicurare al coworking la funzione di catalizzatore per l'ecosistema in cui è inserito, attraverso una buona progettazione di un business model sostenibile, e la corretta orchestrazione di tutte le sue componenti.

In sintesi il coworking può essere una soluzione utile da considerare per il mobility management; nello sviluppo di nuova impresa; come tassello nella gestione dell'innovazione; come laboratorio per lo sviluppo di tecnologie digitali; come strumento di aiuto nella gestione di risorse umane; come componente di iniziative per la riqualificazione territoriale, sia in aree urbane che rurali; etc. D'altra parte, se le ragioni per avviare un coworking sono così numerose e ad alto potenziale, lo startup di una simile iniziativa non deve essere sottovalutato. A renderlo complesso sono proprio le componenti "people" e "purpose": ovvero l'identificazione e la trasmissione dei valori di riferimento, e le molteplici possibilità di trasferire valore ai partecipanti, per poi raggiungere anche un adeguato equilibrio economico. E' qundi raccomandato un approccio secondo il metodo "lean startup", da integrare in questo caso con il "value proposition design", una tecnica spiegata da Alex Osterwalder, nel suo ultimo libro omonimo (2014), e che completa il "lean startup" con elementi propri del "design thinking", la metodologia di riferimento per il service design. I fattori di successo sono legati al livello di adesione dei partecipanti al sistema di valori, siano essi di indirizzo che pratici; alla capacità di relazione con i partecipanti e gli stakeholder coinvolti; quindi alla comunicazione, e ad aspetti gestionali e di sviluppo di partnership. In definitiva critico è assicurare al coworking la funzione di catalizzatore per l'ecosistema in cui è inserito, attraverso una buona progettazione di un business model sostenibile, e la corretta orchestrazione di tutte le sue componenti.

[Pubblicato anche sul mio Linkedin Blog, e su Medium.com, il 5/10/15]