L'attenzione al cliente, che da molto tempo caratterizza le migliori strategie, è come una asticella che viene alzata di tacca in tacca, man mano che il potere contrattuale si sposta sempre più dalla parte del cliente, ed economia e società civile ritornano quindi ad allinearsi. Infatti, non si tratta solo di "creare nuovi bisogni" nei clienti (e Kotler ricorda che i bisogni sono sempre preesistenti, solo in qualche caso latenti) o di irretirli con doni e piaggerie, o di circondarli con messaggi riformattati e opportunità di contatto, o di "intrattenerli" e "farli vivere esperienze indimenticabili", o di "fidelizzarli".

Occorre un coinvolgimento più profondo, e anzi precedente il momento della vendita e del dopo-vendita, quando cioè il prodotto ancora non c'è. Per avere che questo coinvolgimento sia utile alla generazione di concrete opportunità di business, occorre poi saper costruire una fiducia e un comfort tali da indurre la disponibilità a confidare i reali bisogni e aspirazioni. Occorre empatia:

L’empatia è la capacità di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui, sia che si tratti di gioia, che di dolore. Empatia significa sentire dentro[1] ed è una capacità che fa parte dell’esperienza umana ed animale. Si tratta di un forte legame interpersonale e di un potente mezzo di cambiamento. Il concetto può prestarsi al facile riduttivismo mettersi nei panni dell’altro, mentre invece significa andare non solo verso l’altro, ma anche portare questi nel proprio mondo. Essa rappresenta, inoltre la capacità di un individuo di comprendere in modo immediato i pensieri e gli stati d'animo di un'altra persona. L'empatia è dunque un processo: essere con l'altro[2]. - Fonte: Wikipedia.

Applicare l'empatia al business, a Standford lo chiamano Customer Focused Innovation, e si basa sui principi del design thinking. Se volete fare una settimana di corso full immersion a ottobre, potete iscrivervi ancora qui per soli 14,500 USD. In alternativa, Reuven Cohen ne ha raccolto in questo articolo anche un'inquadratura storica, oltre ai principi guida sottostanti, e qualche interessante testimonianza raccolta al Design Thinking Boot Camp: from Insights to Innovation, organizzato sempre dalla d.school di Standford, l'anno scorso. In particolare mi ha colpito quella di Evelyn Huang, che è Director of Design Thinking and Strategy a Capital One Labs: il suo compito è “reimmaginare il modo col quale 60 milioni di persone interagiscono col proprio denaro". Così dice:

Applicare l'empatia al business, a Standford lo chiamano Customer Focused Innovation, e si basa sui principi del design thinking. Se volete fare una settimana di corso full immersion a ottobre, potete iscrivervi ancora qui per soli 14,500 USD. In alternativa, Reuven Cohen ne ha raccolto in questo articolo anche un'inquadratura storica, oltre ai principi guida sottostanti, e qualche interessante testimonianza raccolta al Design Thinking Boot Camp: from Insights to Innovation, organizzato sempre dalla d.school di Standford, l'anno scorso. In particolare mi ha colpito quella di Evelyn Huang, che è Director of Design Thinking and Strategy a Capital One Labs: il suo compito è “reimmaginare il modo col quale 60 milioni di persone interagiscono col proprio denaro". Così dice:“We believe progress starts with a deep understanding of our customers. That’s why Design Thinking is our go-to method for building the products and experiences that our customers need. This human-centered methodology, coupled with a “fail fast” attitude, allows us to quickly identify, build, and test our way to success. We spend less time planning, more time doing, and, above all else, challenge ourselves to see the world through the eyes of our customers every step of the way,”

Un altro video che spiega molto bene di cosa stiamo parlando, è questo preso dal blog di Tim Brown, CEO di Ideo:

Empathy is at the heart of design. Without the understanding of what others see, feel, and experience, design is a pointless task. When communicated as it is in this video, empathy can be truly inspirational. What the Cleveland Clinic movie reveals is the true scale and complexity of the challenge of understanding a complex social situation in order to design a system that supports many and various needs”

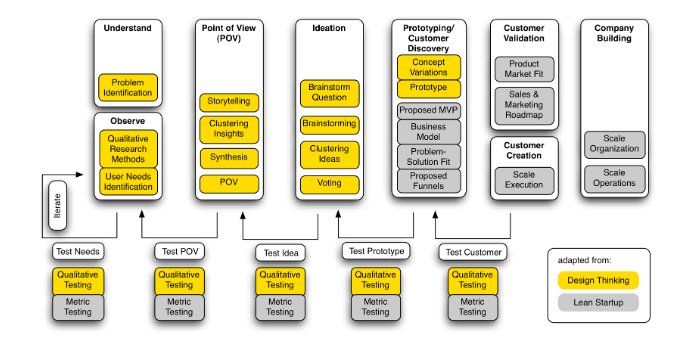

E' difficile ricondurre il design thinking ad uno schema metodologico unico, sia perché si applica in una grande varietà di contesti, sia perché l'approccio stesso è "divergente" ed esplorativo, e quindi adattativo, per sua stessa natura. I primi 2 step, dei 6 in cui si sviluppa il processo secondo la d-school di Stanford, sono indubbiamente i più critici, e dove questo approccio si caratterizza maggiormente. Riguardano la "comprensione" (Understand) e l'"osservazione" (Observe), e fanno riferimento alla "ispirazione" (Inspiration) nel framework generale di IDEO. Devono essere svolti soprattutto fuori dallo studio di progettazione, andando incontro ai reali destinatari, ai loro bisogni e alle loro aspirazioni: "oustide the box", non solo nel senso di pensiero laterale, ma proprio di ricerca dei vincoli al contorno che possono inficiare gli assunti teorici.

E' difficile ricondurre il design thinking ad uno schema metodologico unico, sia perché si applica in una grande varietà di contesti, sia perché l'approccio stesso è "divergente" ed esplorativo, e quindi adattativo, per sua stessa natura. I primi 2 step, dei 6 in cui si sviluppa il processo secondo la d-school di Stanford, sono indubbiamente i più critici, e dove questo approccio si caratterizza maggiormente. Riguardano la "comprensione" (Understand) e l'"osservazione" (Observe), e fanno riferimento alla "ispirazione" (Inspiration) nel framework generale di IDEO. Devono essere svolti soprattutto fuori dallo studio di progettazione, andando incontro ai reali destinatari, ai loro bisogni e alle loro aspirazioni: "oustide the box", non solo nel senso di pensiero laterale, ma proprio di ricerca dei vincoli al contorno che possono inficiare gli assunti teorici. Dunque in questi primi passi sono fondamentali la capacità di coinvolgimento e di ascolto (Engage and Listen), e anche l'uso di appropriate "interviste" (Interviews). Si usano per questo le tecniche indicate col "metodo Persona" (vi sconsiglio di cercarlo su google in italiano); si mettono a confronto diversi punti di vista (prima divergendo e poi convergendo); si pone cura nella scelta dei luoghi; infine più recentemente Alex Osterwalder e i suoi, hanno proposto il metodo "Value Proposition Design". Ma l'aspetto cruciale è legato alle persone, e, trovo che sia indubbiamente più chiaro il messaggio di Tim Burton, che ha voluto raccogliere i primi due step, in "Empatia" (Empathize).

Dunque in questi primi passi sono fondamentali la capacità di coinvolgimento e di ascolto (Engage and Listen), e anche l'uso di appropriate "interviste" (Interviews). Si usano per questo le tecniche indicate col "metodo Persona" (vi sconsiglio di cercarlo su google in italiano); si mettono a confronto diversi punti di vista (prima divergendo e poi convergendo); si pone cura nella scelta dei luoghi; infine più recentemente Alex Osterwalder e i suoi, hanno proposto il metodo "Value Proposition Design". Ma l'aspetto cruciale è legato alle persone, e, trovo che sia indubbiamente più chiaro il messaggio di Tim Burton, che ha voluto raccogliere i primi due step, in "Empatia" (Empathize). Come si snocciola il processo dopo questa fase iniziale (Define Ideate Prototype Test), non è molto diverso da quanto si raccomanda nel metodo "lean startup" (Build Measure Learn) di Eric Ries, e in altri metodi non molto dissimili (come il PDCA). La sua rappresentazione lineare non deve ingannare, dal momento che nella fase di test è previsto di ciclare riprendendo dall'inizio (Iterate), anche se con una evidente minore enfasi. Nel design thinking c'è forse una maggiore attenzione alla visualizzazione; alla formulazione dei punti di vista evidenziando il loro carattere soggettivo; e in definitiva sulle persone e le loro interazioni (analisi prevalentemente qualitativa). D'altra parte anche i minimum viable products sono inizialmente schizzi, proof of concept e mockup, che vanno utilizati per ottenere la validazione delle persone potenziali clienti; però l'analisi dei feedback è fortemente supportata da metriche (analisi quantitativa). Il lean thinking permette di arrivare fino alla revisione dei processi interni di generazione e trasferimento del valore al cliente (processi per operare il business in aziende già avviate, e il processo di definizione del business model in startup o in presenza di innovazione radicale).

Come si snocciola il processo dopo questa fase iniziale (Define Ideate Prototype Test), non è molto diverso da quanto si raccomanda nel metodo "lean startup" (Build Measure Learn) di Eric Ries, e in altri metodi non molto dissimili (come il PDCA). La sua rappresentazione lineare non deve ingannare, dal momento che nella fase di test è previsto di ciclare riprendendo dall'inizio (Iterate), anche se con una evidente minore enfasi. Nel design thinking c'è forse una maggiore attenzione alla visualizzazione; alla formulazione dei punti di vista evidenziando il loro carattere soggettivo; e in definitiva sulle persone e le loro interazioni (analisi prevalentemente qualitativa). D'altra parte anche i minimum viable products sono inizialmente schizzi, proof of concept e mockup, che vanno utilizati per ottenere la validazione delle persone potenziali clienti; però l'analisi dei feedback è fortemente supportata da metriche (analisi quantitativa). Il lean thinking permette di arrivare fino alla revisione dei processi interni di generazione e trasferimento del valore al cliente (processi per operare il business in aziende già avviate, e il processo di definizione del business model in startup o in presenza di innovazione radicale). Il design thinking può quindi essere usato in combinazione con il lean thinking ("Lean Design Thinking), fornendo un adeguato supporto alla fase iniziale ("Empathize", appunto), su cui per altro è maggiormente focalizzato. In questo modo si assicura al metodo Lean Thinking di validare un'idea che è nata proprio dal confronto col destinatario stesso, da un utente prima che da un cliente. Questa sintesi è ben espressa dalle parole di Eric Ries: "Building something nobody wants is the ultimate form of waste". Mi sento di aggiustarle così in questo contesto:

Il design thinking può quindi essere usato in combinazione con il lean thinking ("Lean Design Thinking), fornendo un adeguato supporto alla fase iniziale ("Empathize", appunto), su cui per altro è maggiormente focalizzato. In questo modo si assicura al metodo Lean Thinking di validare un'idea che è nata proprio dal confronto col destinatario stesso, da un utente prima che da un cliente. Questa sintesi è ben espressa dalle parole di Eric Ries: "Building something nobody wants is the ultimate form of waste". Mi sento di aggiustarle così in questo contesto:“Non fare quello che il cliente apprezza è la peggiore forma di spreco.”

[Pubblicato anche sul mio Linkedin Blog, il 21/8/15, e su Medium.com, il 21/8/15]